Mさんが待っていてくれた。こんな場所を指定するとはさすがバンコクを知り尽くした男、Mさんと唸る。それからタイの中国系料理について、色々と尋ねる。実に面白いし、これまで誰もスポットを当てていない部分ではないだろうか。特に潮州系の多いタイにおいては、従来日本では見られない潮州料理に特徴が見いだされるので興味深い。

夕方になったので、カフェを出て夕飯を探す。話の流れ上、やはりタイ中華にしようと、トンローまでBTSで移動。行くべき店に6時前に到着したが、何と6時半開店と知ってショック。Mさんは開店まで待とうと言い、周囲の散歩を始める。そしてその辺の麵屋に入り、いきなりコーラだけを頼んで席に着き、時間をつぶす。この時間に麺を頼まないのは迷惑かと思ったが、店側も全然気にせず、氷なども出してくれる。こういうことは超人Mさんにしかできない技だ。

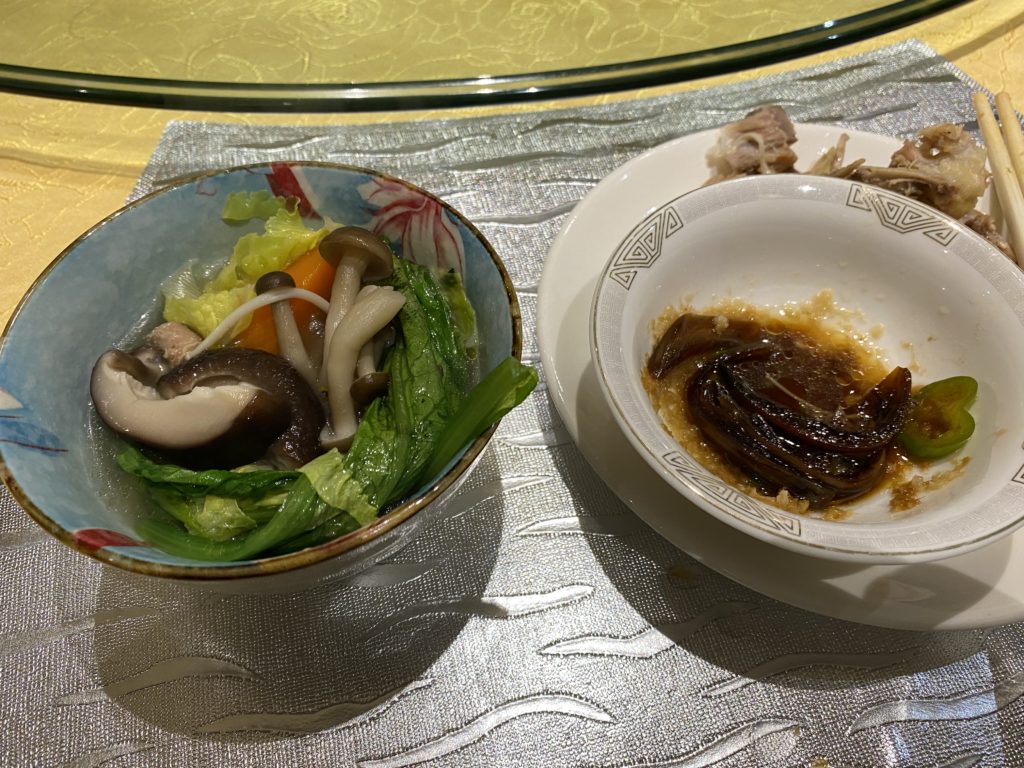

6時半過ぎに店に戻ると既にかなりの客がいる。何とか席を確保したが、後から後から客が入って来てすぐに満席となる。トンローということもあり、日本人客も結構いる。ここの料理、味付けがすごくいい。豚肉とキャベツ、タケノコ、小魚など甘くてうまい。これはやはり潮州系だとMさんは解説する。そう、この味だ。とても勉強になる。タイ人も日本人は潮州料理が好きなのだ。帰りにGrabで車を呼んだが、何故か来ない。空車は沢山通り過ぎるので、結果キャンセルして車を拾って帰る。何だか面倒だな。

1月23日(火)スクンビットをうろうろ

今朝はゆっくり起きて、Yさんとコーヒーを飲む。明日のフライト手配も終わる。昼前にまた赤バスに乗ってスクンビットへ向かう。なぜか今日の昼もトンローで待ち合わせ。Mさんとはずいぶん長い付き合いだが、とうとうバンコクを離れるらしい。それで最後のランチとなる。

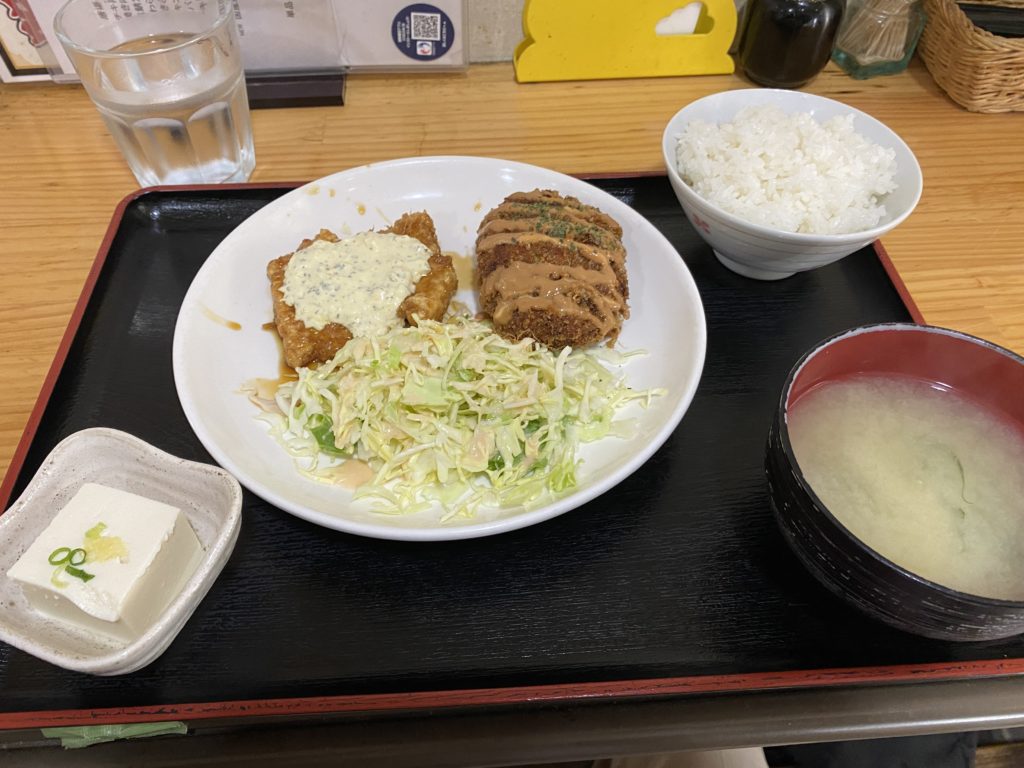

ランチはなぜか韓国料理となった。昨晩も歩いたトンローの道を行く。この店にイカ炒めがあったので、すぐに注文する。韓国料理には副菜が沢山付いてくるのが良い(日本を除く)。Mさんとこの10年余りのお茶会の思い出などについて話が弾んだが、何となく寂しくなった。

夜もまたプロンポーンで約束がある。一度宿に戻るのも面倒なので、この辺をフラフラする。まずはプロンポーンまで歩いて、ユニクロへ行く。どうしてだか冬の北京の服はちゃんと持って来たのだが、夏のバンコクの服を少し忘れていたのだ。2000バーツ以上買ったら、消費税が戻るというので、初めて還付手続してみる。

そこからバンコクの60バーツ均(日本の100均)の店へ行き、耳かきを買う。これを忘れると、ちょっと困るのだが、こういうものが簡単に買えるのは、やはりバンコクだ。更には北京で余った人民元の両替をしてみようかと考え、周辺の数軒の両替所を回り、レートを比較した。

以前はあった両替所がいくつも無くなっていた。コロナで無くなったのだろうが、その後も復活しないのはやはりキャッシュレスの進行だろうか。一番レートがいいのは、ショッピングモールの地下だったので、そこで両替を終えた。それにしても、北京でも感じたことだが、中国国内で実質使えない人民元現金が、海外では普通に両替できる、というのは、何となく違和感がある。