《ある日の台北日記2024その4》 2024年4月27日₋5月4日

今回は中部茶旅を中心に。結構クルクル茶産地を回った様子を書いてみる。久しぶりに、歴史的なレア体験を満喫する。これぞ茶旅か。

4月27日(土)魚池と台中で 紅茶の歴史に出会う

高速鉄道に乗って台中に向かった。今日は陳さんが探し当ててくれた渡辺農場関係者の子孫に会うため、魚池へ行く。高鉄台中駅で合流して、そこから車で1時間。懐かしい魚池へやってきた。ただどこをどう走ったのかは分からない。初めての道、山の中へ分け入っていく。

立派な建物が見えた。今は休業しているようだが、ここが目的地だった。渡辺農場で紅茶作りをしていた林火爐という台湾人がおり、今回はその息子、林正育氏、林益輝氏兄弟に会うことが出来た。最上階からの見晴らしは良い。林さんが『ここから見える景色、昔は全て渡辺農場の茶畑だった』と懐かしそうに話す。ここは魚池の茶業改良場とも近く、改良場側から見える山を越えたロケーションだった。

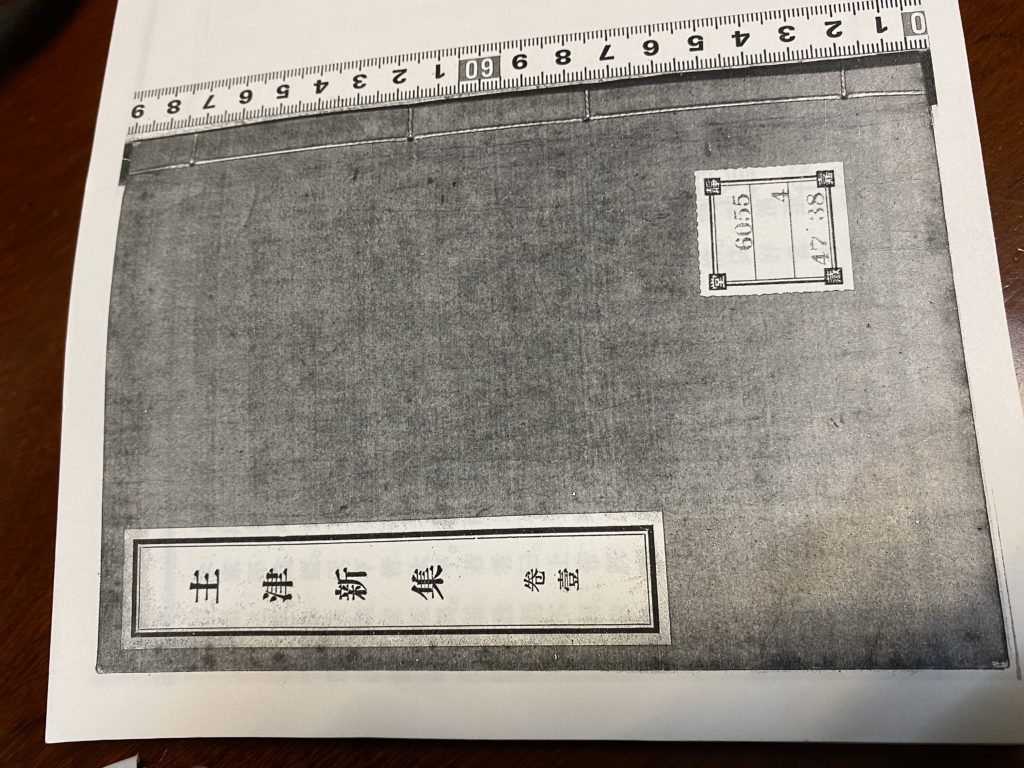

林兄弟の父、林火爐は林口茶業伝習所の第6期卒業生。彼は渡辺傳右衛門に見込まれて、伝習所で製茶などを学び、1年後に渡辺農場に戻って製茶の主力として活躍したと思われる。日本時代、紅茶生産は三井の日東紅茶を筆頭に日本人が作っていた、という言い方をよくされるが、実際に手を動かして作業していたのは当然ながら台湾人ではなかったか。

林は戦後も近所に出来た台湾農林の茶工場(日月老茶廠)で茶作りをしていた。紅茶だけでなく、お茶は何でも作っていたのを覚えていると、林さんは語る。そして『給料は安いし、しかも茶産業が衰退していく中で、私たちが茶業を継ぐという選択肢はなかった』ともいう。

林さんは渡辺傳右衛門の写真を持っていた。『戦後も長い間、困窮していた我々に日本から色々な生活物資を送ってくれた。写真もその中に入っていた』という。若い頃はロンドンであの夏目漱石と句会を行っていたという渡辺はダンディーな老紳士だった。もう1枚の写真には、傳右衛門の奥さんの晩年の姿が写っている。この奥さんについては、以前魚池に住む王さんという林口伝習所卒業生から『子供時代、何度も渡辺さんの奥さんからお菓子をもらった。とても優しい人だった』と、聞いたことがある。

林さんたちが、渡辺茶工場があった場所に案内してくれた。宿舎のあった場所には、小さな茶の木がひっそり生えていた。その向こうの茶工場跡にも建物などはなかったが、僅かに煉瓦が残っているところがあり、ここに工場があったということは分かった。尚この地は民間所有となっており、いつまで放置されているかは分からないという。何とも残念な話だが、それも時の流れだろう。

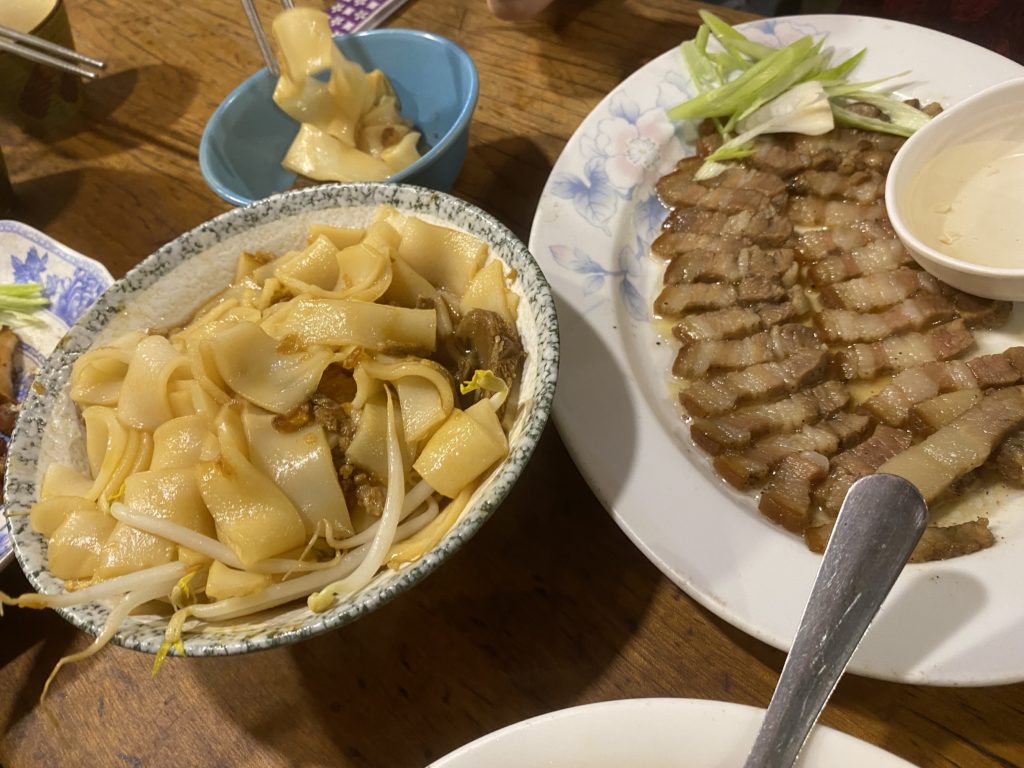

その後車でレストランに連れて行ってもらった。環境の良い場所にある高級レストランだが、週末ということか満席だった。ここは魚の養殖が有名らしい。美味しい魚、今旬なマコモダケなどを頂く。実に美味い。色々と教えてもらった上、ご馳走にもなってしまい、何とも申しわけないが、これもまたお茶のご縁と感謝する。

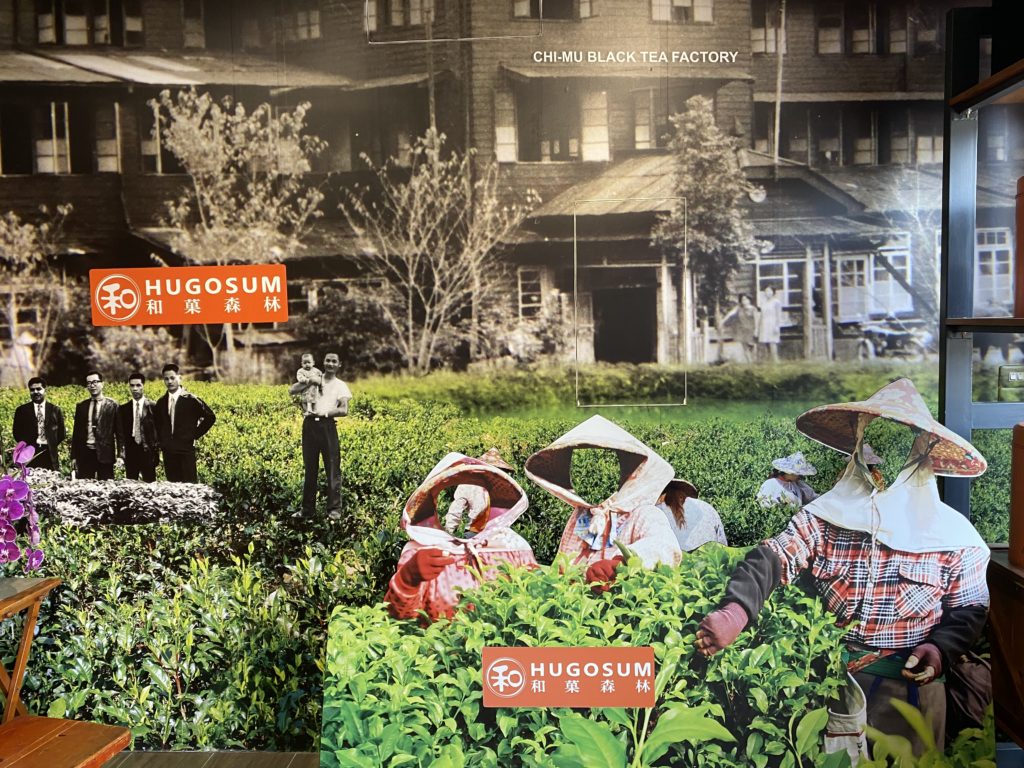

午後は和果森林に寄る。昨年6月、このメンバーで東京と高知で森永紅茶の歴史を学んだ旅が何とも懐かしい。ちょうど娘のジョアンが東京でプレゼンするとかで、資料整理に余念がなく、その日本語訳のお手伝いをすることになる。何だか話し込んでいると陳さんが『約束に遅れる』と突然店を飛び出し、台中に向かう。