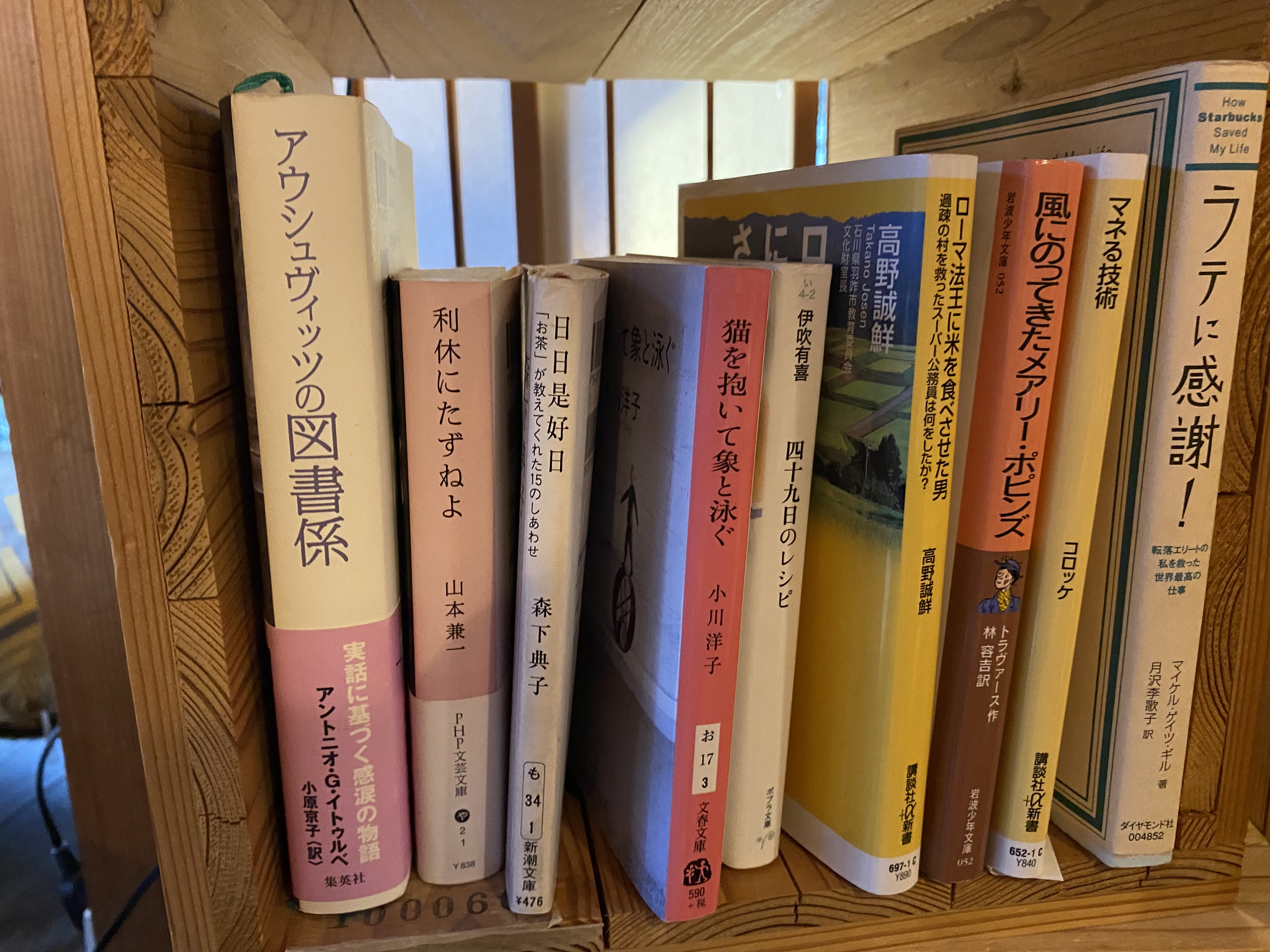

夕方になり、古湯温泉にやってきた。ここには森平太郎の別荘があったというが、今や掲示板一枚だけで、建物などはなかった。本日はこの古湯温泉に泊まる。Oさんから教えてもらった不思議な宿に行った。何と客は1日1組限定、というわけで今晩は私一人だけ。そして古民家の畳部屋や廊下などには、何と本好きが選んだ一人20冊の本が70人分置かれていた。

しかもその本の後ろには、選者のコメントや順位なども表示されていて、実に面白い。思わず眺めてみると、私と同年代の方が選んであろう本は実に懐かしく、すぐ手に取ってしまった。更にはちょうどテレビドラマでやっている『舟を編む』があったので、つい手を出してしまい、結果一晩で読むことになった。畳の部屋にはこたつがあり、エアコンにヒーターまで完備されており、お茶も飲み放題だから、もうこれ以上の環境はない。ここに来る客は比較的若い層(20‐30代、男女両方、一人客も多い)らしい。決して安い訳ではないが、自分だけの落ちける空間を求めてくるのだろうか。

取り敢えず暗くなる前に温泉へ向かう。この家には風呂はないので、近所の温泉に入ることになる。古湯温泉の湯は極めてぬるい。だからいつまでも入っていられて、気持ちが良い。宿のオーナーも『本を読みながらゆったり入れる温泉』をテーマに全国を探して、ここに場所を得たらしい。近所の老人たちと一緒に入る。

お茶を飲み終えると、また本に向かうのだ。自分にこんなに集中力があったとは、と感心するのだが、これも環境の成せる業だろう。何と合計8時間ほど本を読み耽り、気が付くと夜中になっていた。隣の部屋に敷かれた布団に潜り込み、この空気を独り占めしながら、まるで中学生のような気分の中で寝入った。

3月6日(水)嬉野・彼杵へ

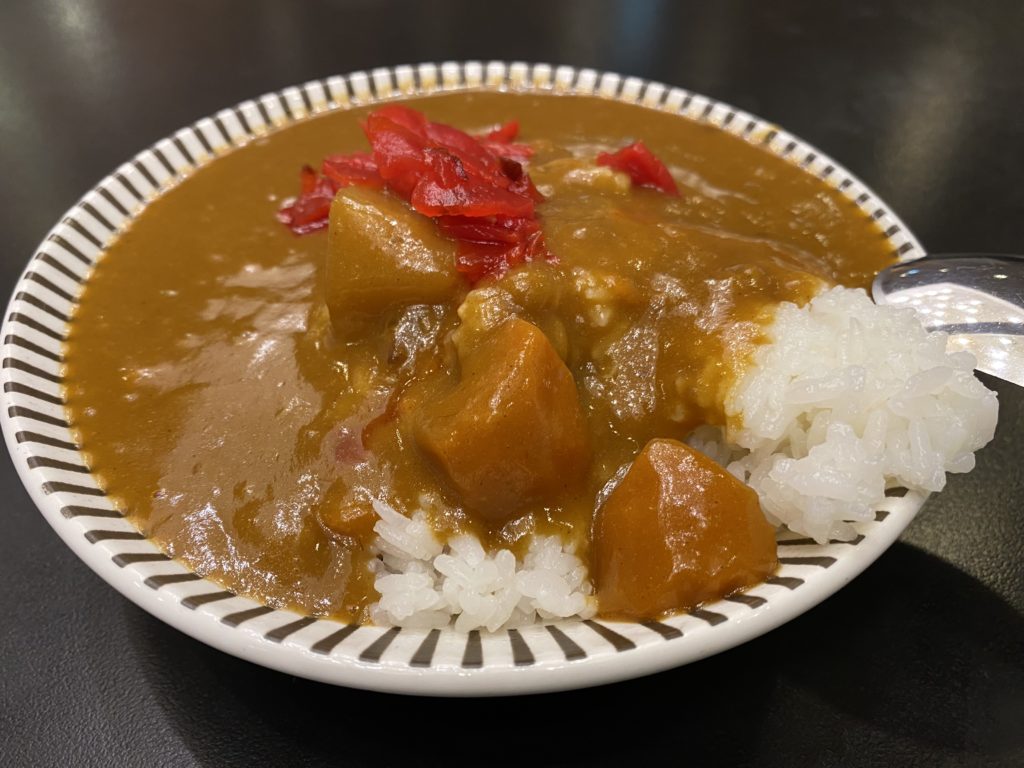

翌朝は早く目覚めてしまう。散歩に出ると、こじんまりした温泉街は小雨に濡れていた。古めかしい神社の石段は、滑って登れそうもない。こんな時に仕事の用があり、郵便ポストを探して投函する。昔の温泉旅だ。部屋に戻ると『ザ・日本の朝ごはん』が運ばれてきて、またウキウキしながら食べる。勿論それなりのコストはかかるが、たまにはこんな宿に泊まって、自分だけの時間をゆっくりと過ごしたいものだ。

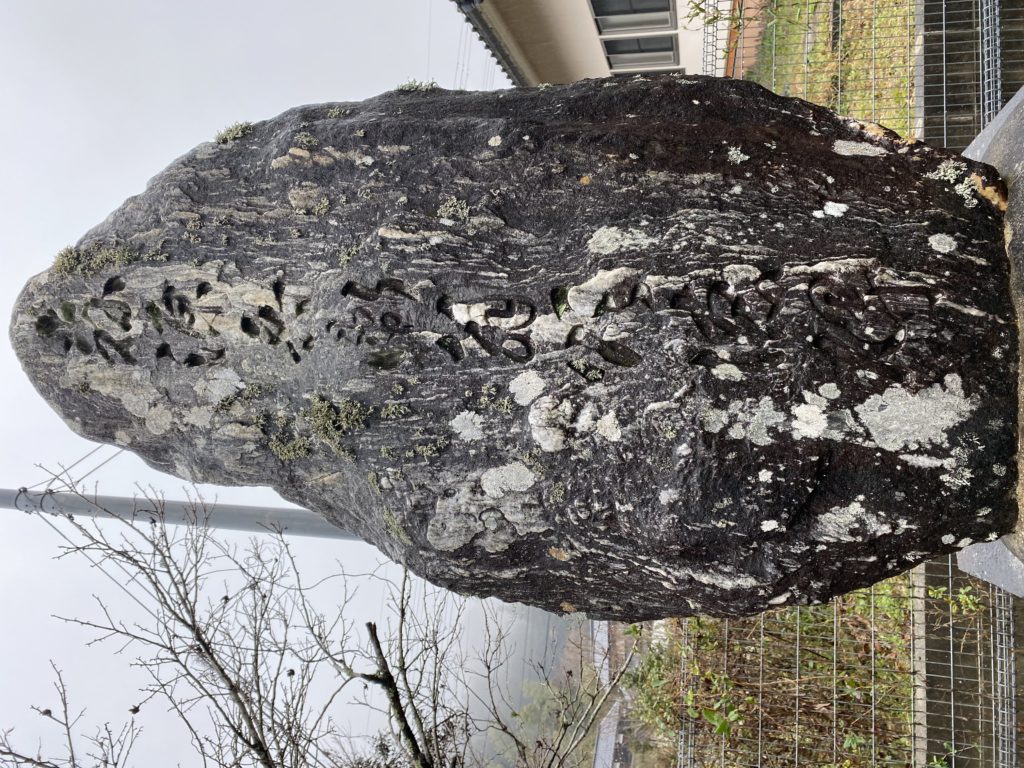

Oさんが迎えに来てくれ、名残惜しい宿と別れた。そしてまた森平太郎探索に戻った。佐賀に戻る途中にあった実相院というお寺。そこの急な石段を整備したのが森だったらしい。記念碑もあったのかもしれないが、文字が判別できず断念する。それにしてもなかなか雰囲気のあるお寺だった。

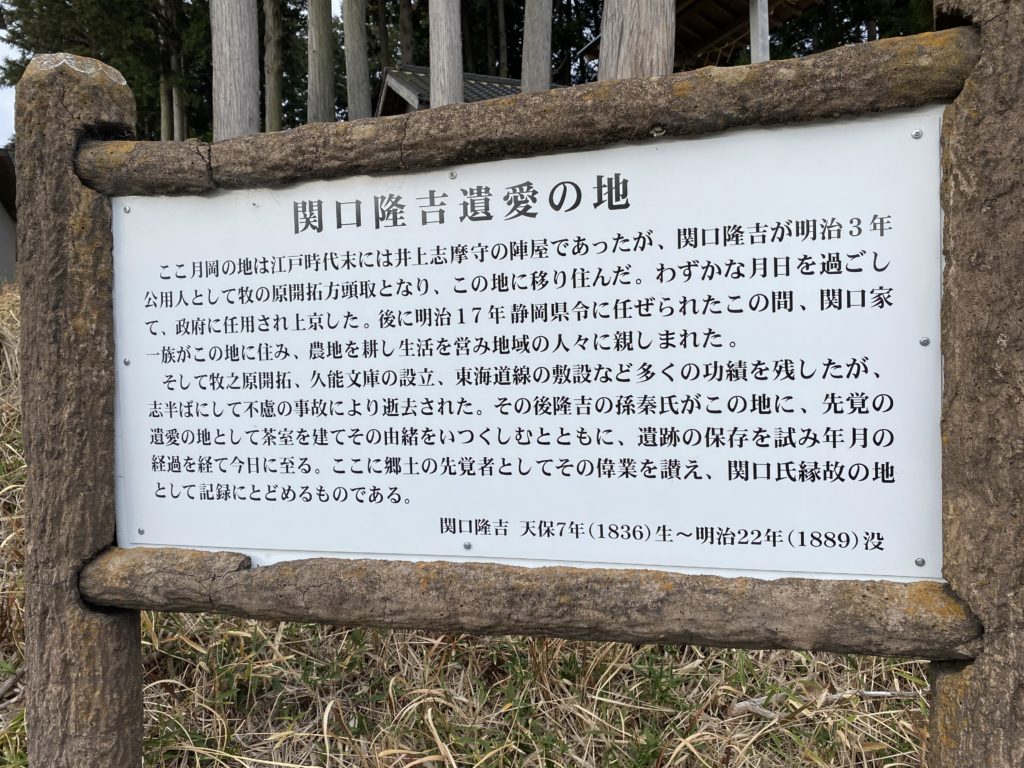

そこから嬉野へ向かった。実はOさんと初めて会った9年前、嬉野へ連れて行ってもらった。それ以来だった。前回はなかった、うれしの茶交流館「チャオシル」に行く。ここに嬉野茶の歴史に関する展示があり、大変興味深い内容を見ることが出来た。嬉野紅茶は明治初期からあったのか、また江戸時代オランダは日本茶を輸出していなかったのか、など、の疑問にヒントを与えてくれていた。更にその出典について聞いてみると、既に亡くなった郷土史家の先生直筆のノートが保存されており、そこから様々な考察が出来た。実に貴重な資料を見せて頂き、感謝しかない。