ちょうど目に「酸茶」の文字が飛び込んできた。しかもトーアン族が作ったとあり、その店に飛び込んだ。奥さんが相手をしてくれたが、彼女はトーアン族であり、その故郷から茶が運ばれているという。竹筒茶も持っており、興味がかなり沸く。勿論色々なプーアル茶も販売しており、なかなか楽しい。

一度市場の外へ出て適当な店に入り、軽くランチを食べる。1人だと1つしかおかずが頼めないが、2人だと2つ頼めるからよい。味もまあまあだし、店の人も親切だ。雨が降り出したが、いつまでも追い出されないので、かなり長い時間話していた。そしてもう一度市場へ戻る。7年前に知り合っていたお茶屋を探したが、どうしても場所が思い出せず断念。

反対側にも市場があり、Hさんが紹介されていた店にちょっと寄ってみた。そこのオーナーは2代目の若い女性だったが、きびきび商売をしていてよい。お茶を色々と飲ませてくれ、私が茶歴史を学んでいるというと、それなら市場内に先生がいるよ、という。しかも書店を開いているというので俄然興味が沸き、連れて行ってもらった。

入り口近くの2階に確かに茶書専門書店があって驚いた。恐らく中国でもこれだけの茶関係の本を纏めて販売している書店はないのではないか。しかもその店主が周先生という茶の専門家らしく、Hさんなどは先生にぜひ会いたいという。だが彼はちょうどヨーロッパからの客人に対応しており、結局会うことは出来なかった。それでも奥さんに会うことが出来、本も数冊購入して大満足だった。次回はスーツケースを空にしてここで本を買おう。

既に周囲は暗くなっていたので、帰りがけに鶏スープと麺を食べた。本当は雲南名物きのこ鍋などを食べたかったが、かなり疲れてしまい、近所で簡単に済ませ、地下鉄で宿に帰った。Hさんはこれから色々と大変だろうが、お茶に近づける有意義な機会なので、是非色々と吸収して欲しい。

10月12日(日)チェンマイへ戻る

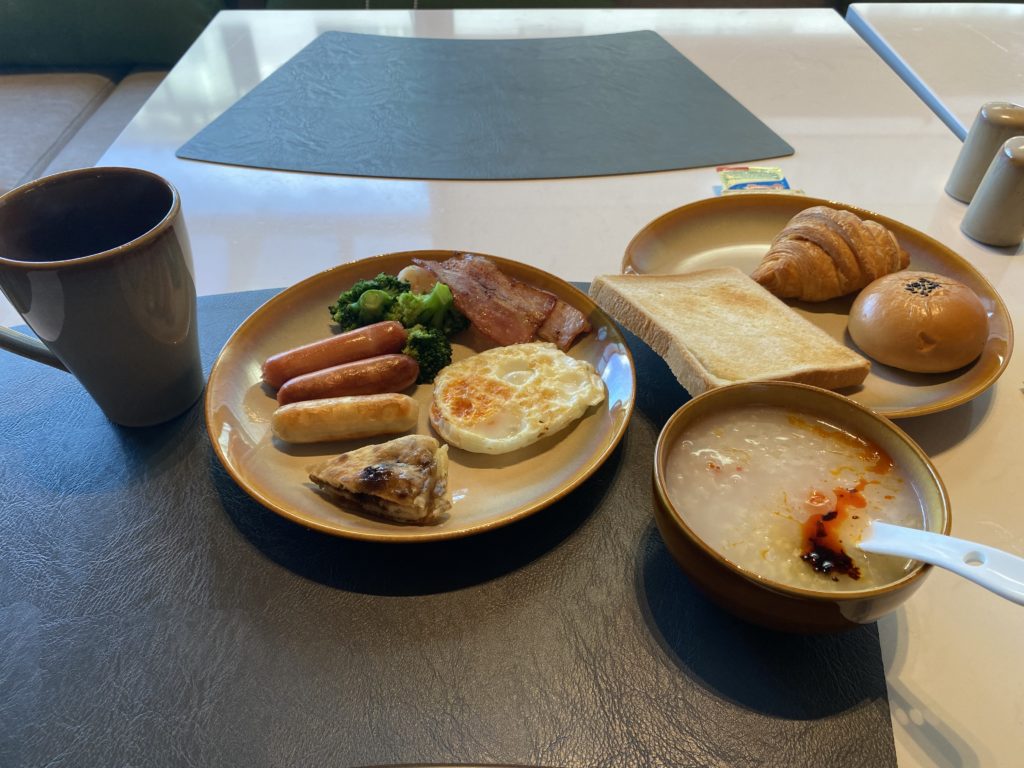

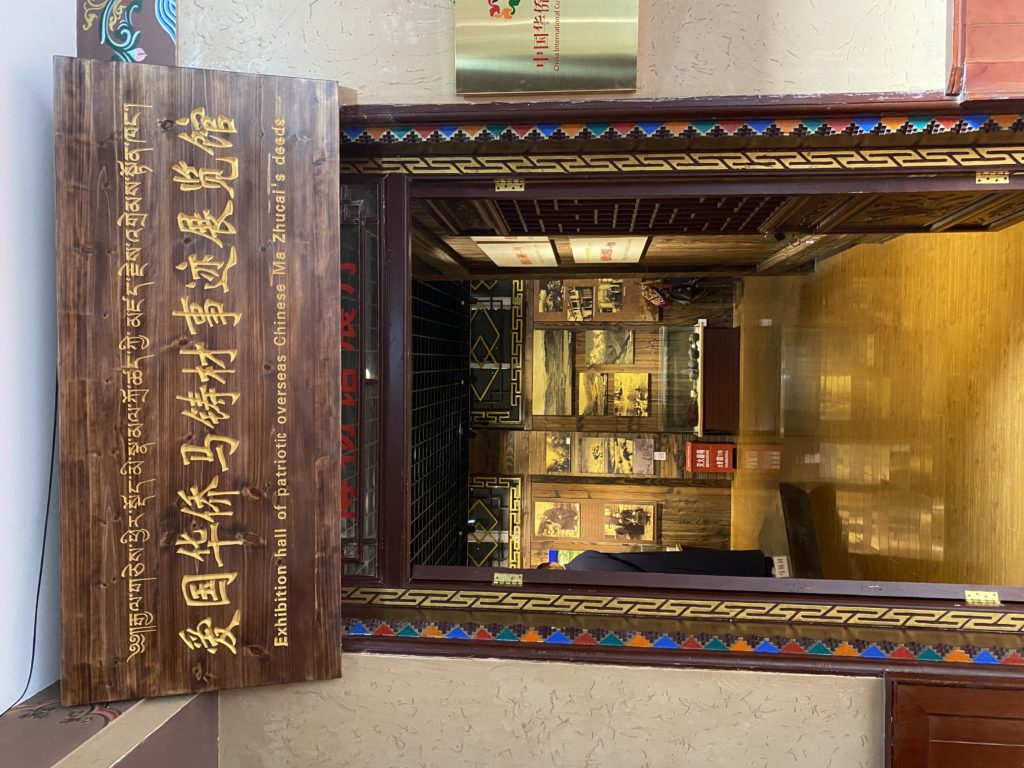

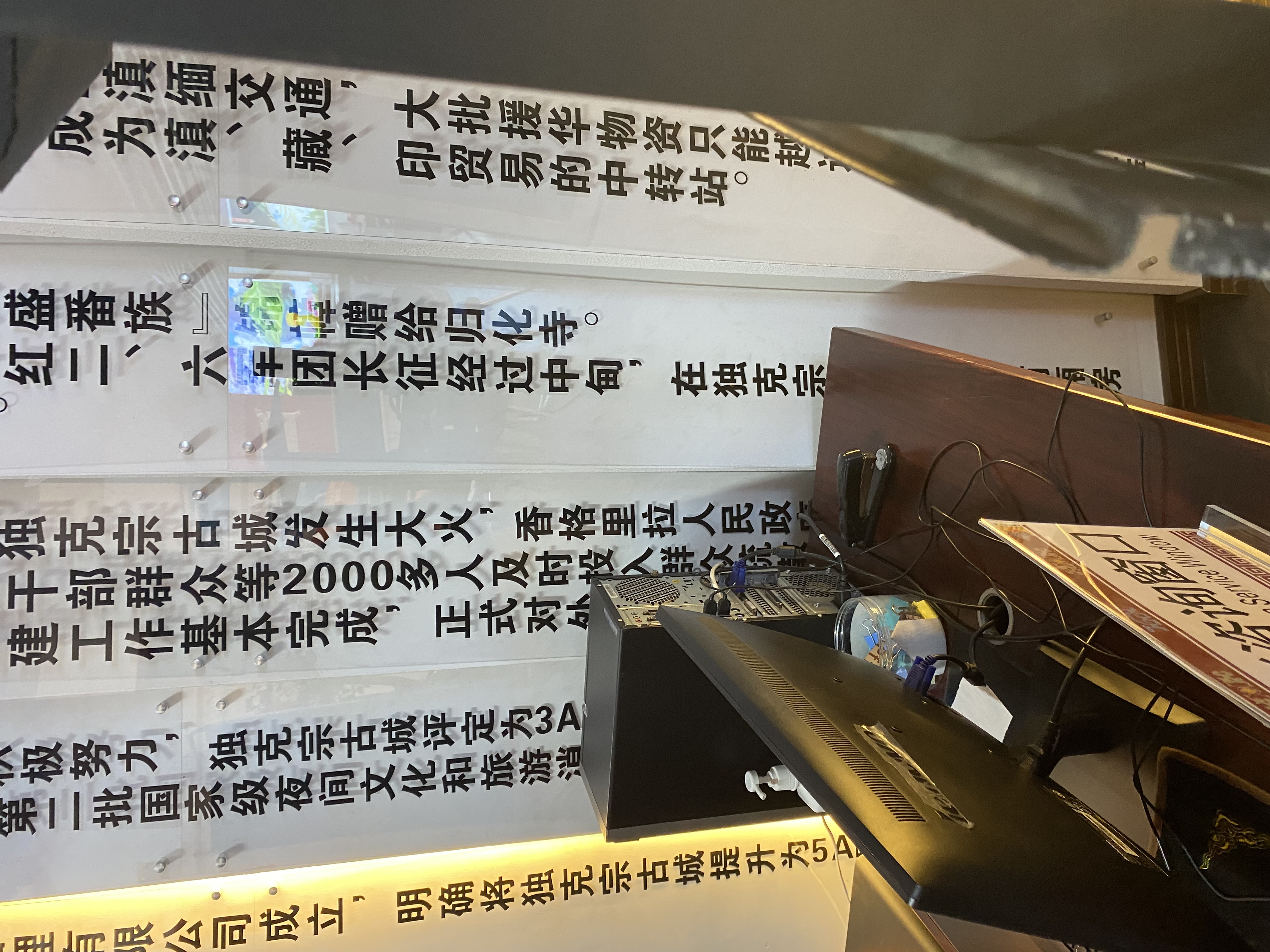

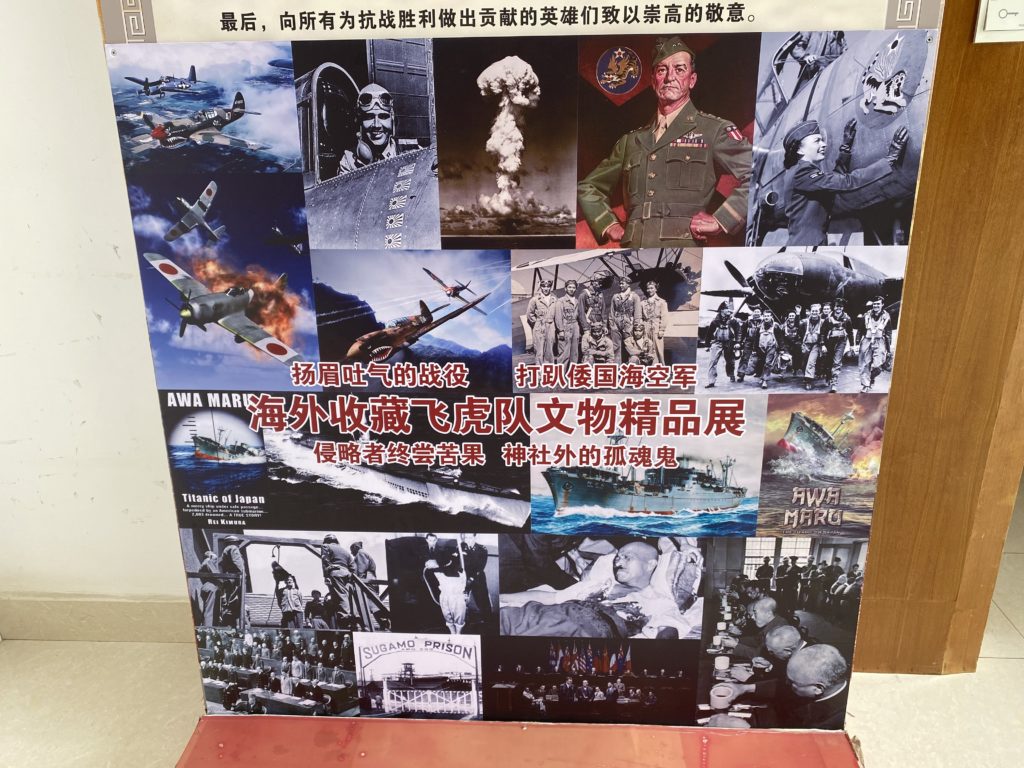

さあ、チェンマイへ戻る日。何だか朝ご飯も軽快に沢山食べてしまう。雲南が緊張する場所だとは全く思っていなかったが、それでもチェンマイに帰れるのを嬉しく感じてしまう。荷物の整理も終わり、時間があったので少し外へ出てみた。歩いて10分ほどのところに昆明市博物館があった。ここで昆明市の歴史をおさらいしようかと思っていたが、ここはちょっと趣向が違っていた。雲南の少数民族の特産品が説明されていたり(茶もあり)、抗日戦争に関する特別展(フライングタイガーなど)が開かれていたりと、思ったより盛りだくさん。

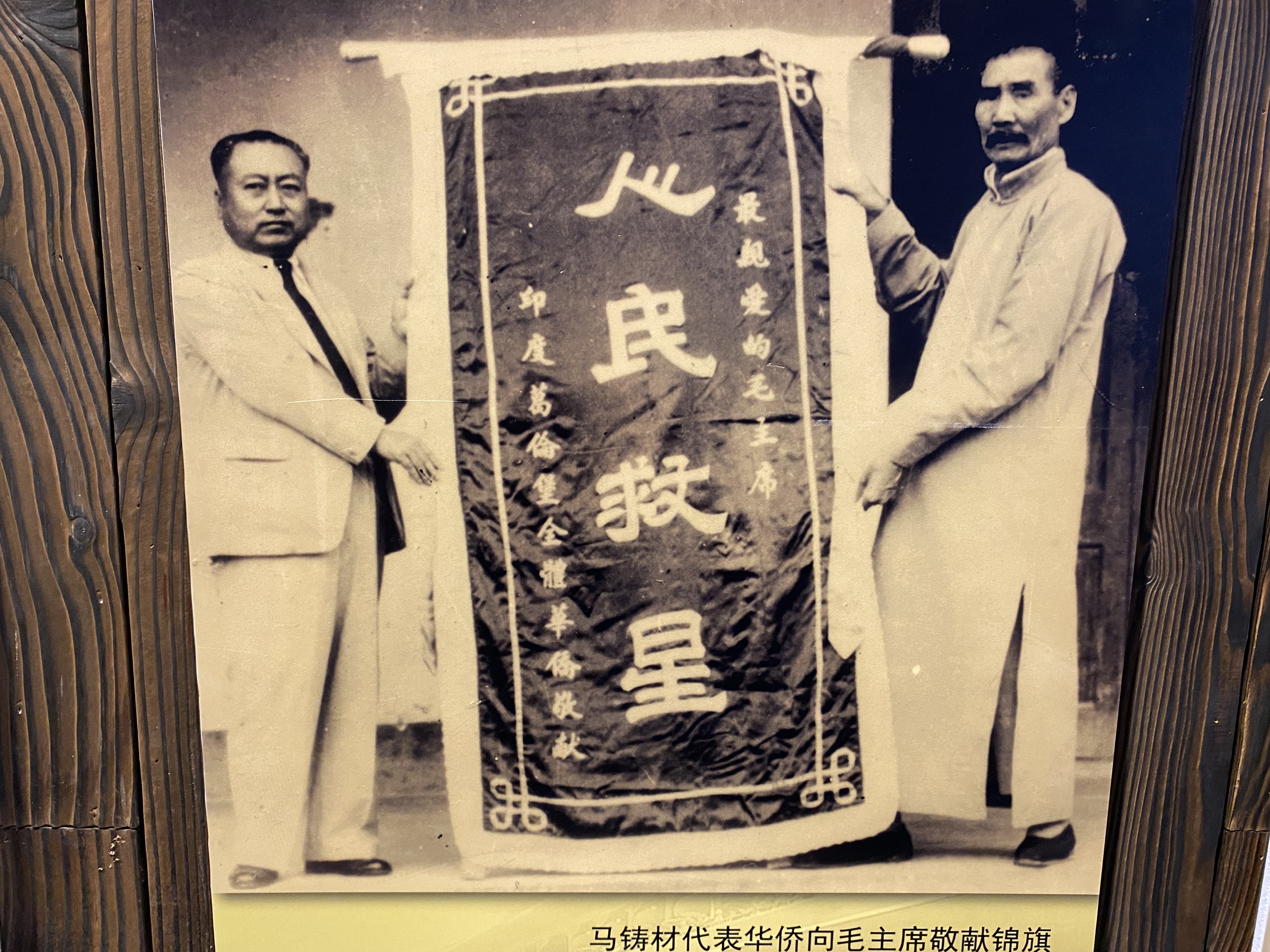

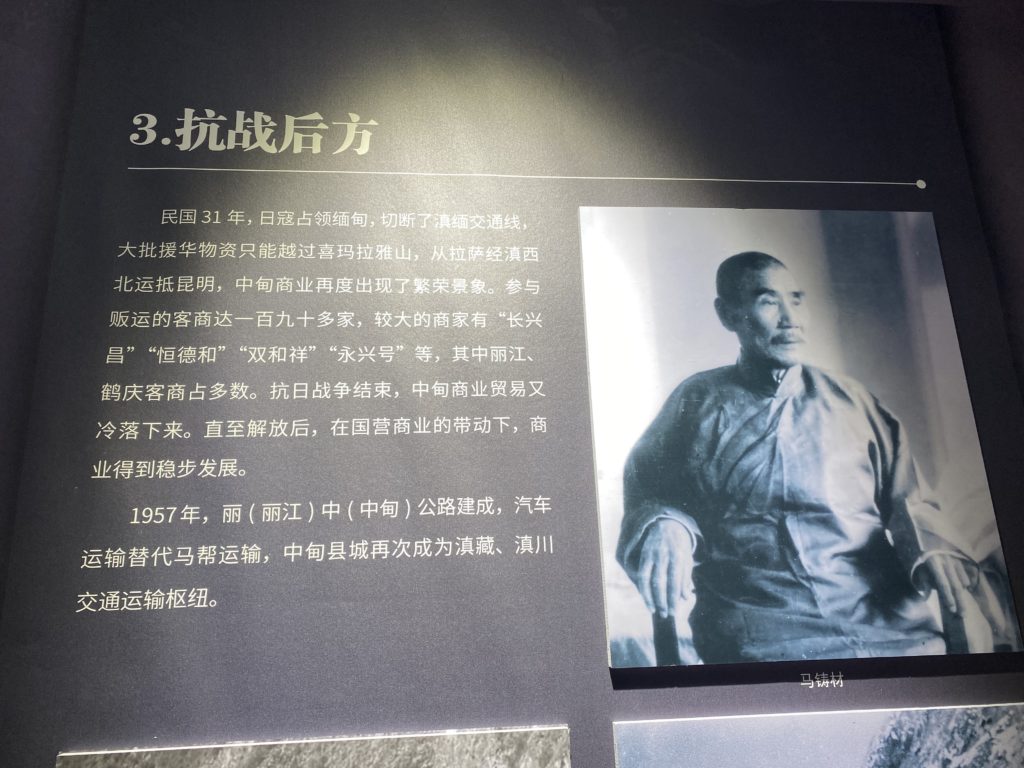

特にシンガポールで財を成した華人が延安を訪問した9日間の日々の展示は初めて見る新鮮な内容で驚く。共産党か国民党か、馬幇もそうだが、戦中戦後どちらに着くかで自らの人生が大きく変わっていくのが商人だろう。当然勝つ方に乗りたいところだが、真の愛国者は誰だったのだろう。

部屋に帰るとCCTVで台湾特集をやっていて驚く。霧峰林家の末裔などが実際に登場。日本の植民地教育などに詳しく触れており、初めて中国で「日本時代の台湾」がどのように扱われているのか、その一端を垣間見た。その番組が終わらない内に時間となり、宿を出た。

ここからは地下鉄に乗って僅か30分で空港まで行けるので何とも便利だ。空港のチェックインカウンターも空いており、実にスムーズに進む。だが係員が「あなたのパスポートは汚れているから変えた方が良い」などと言い出す。今まで一度も言われたことが無かったので、ちょっと戸惑う。また手荷物を2つ持っていたら、1つに纏めて、とも言われ、何だか珍しい光景だった。

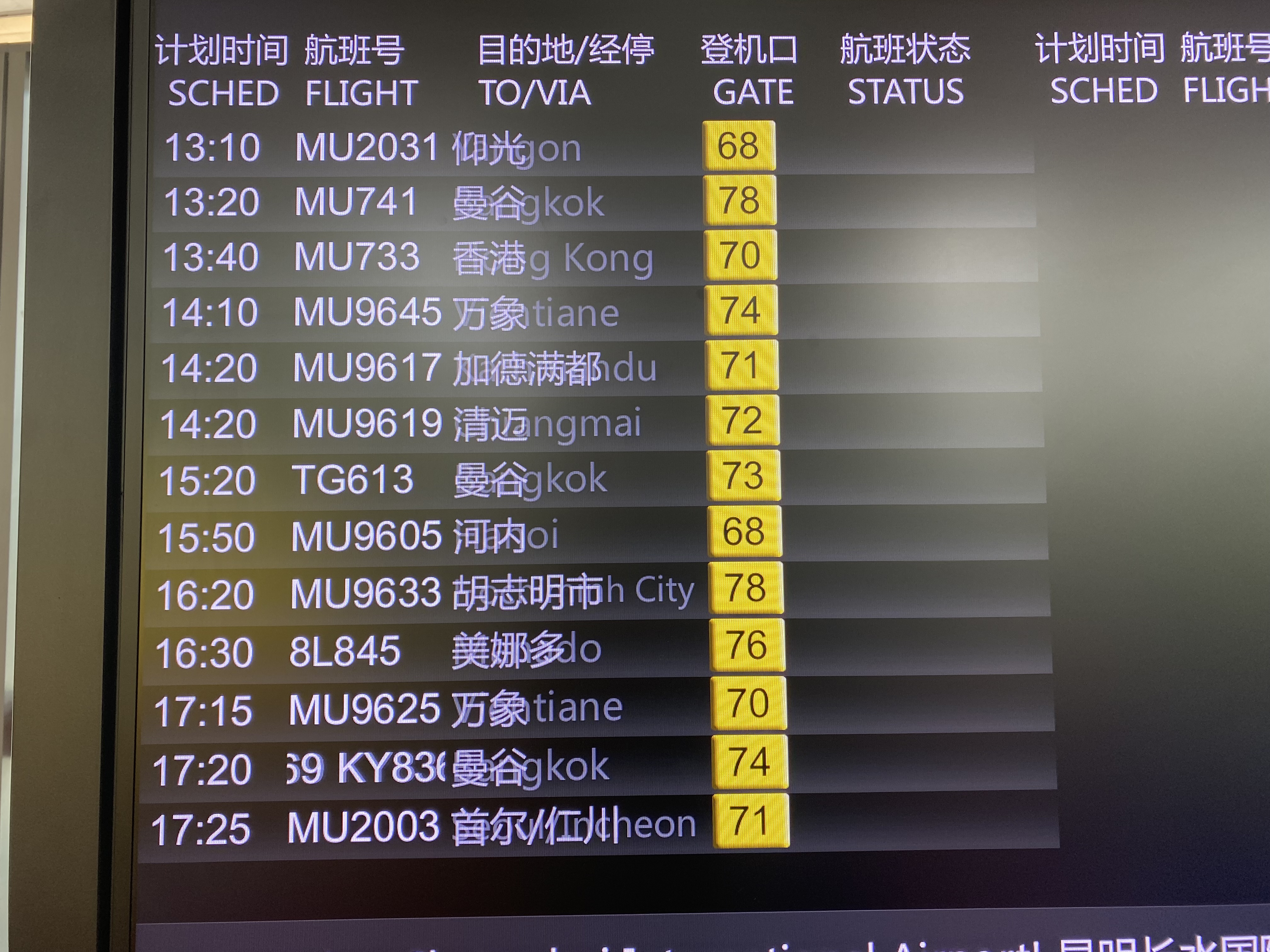

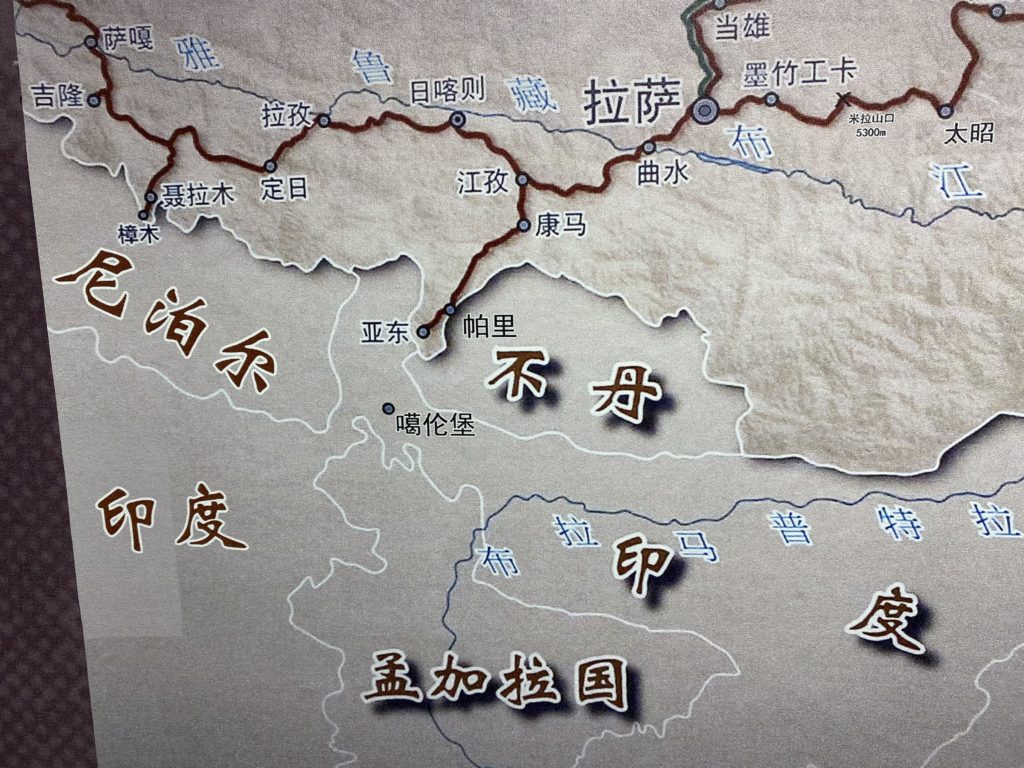

国際線の搭乗口はまとまっており、その表示を眺めているとバンコクやハノイの他、カトマンズやヤンゴンなどアジア各地に飛んでいけるのを発見。確かに昆明はアジアのハブを目指したな、と分かる。昆明ではどこの地下鉄駅にもセブンイレブンがあったが、何と出国後の場所にもあった。充電しながら搭乗を待つ。フライトはやはり空席があり、ジュースを飲んでいるとすぐにチェンマイに戻った。