それから町中の薬局に立ち寄る。80代のお爺さんが迎えてくれた。元は潮州から船で来たという。薬局ではあるが、六堡茶は商っていたと言い、美味しいお茶を淹れてくれた。急須などの茶道具にも凝っており、面白い。ここ数年、六堡茶がブームになり、中国や香港、台湾から茶商が古い六堡茶を買い付けに来たというが、こういうところに眠っていたのだろうか。

もう一軒、昨日は日曜日でお休みだったペナン一の茶荘、天一銘茶へも行く。老舗らしい建物の中で、オーナーとお茶を飲みながら話していると、この店が1983年開業であり、当初は台湾の天仁銘茶の代理店として烏龍茶を売っていたことなど、興味深い歴史を聞く。向こうの方には白人が数人来ており、彼らは取材だという。オーナー夫人はもっと詳しいらしいので、次回は話を聞いてみよう。

ようやく快晴の中、橋を渡り、ペナンを離れた。これからタイピンへ向かうと思っていたが、車はなぜか反対方向へ走る。高速を30㎞以上走ってスンガイパタニという場所に着いた。ここにローカルな茶荘があった。柯さんがここに来たのは、古い急須に出物があるとの情報からだったが、この店には六堡茶など相当古い茶が沢山置かれており、どんどん飲ませてくれた。こんなところに簡単には来られないな、と柯さんに感謝する。

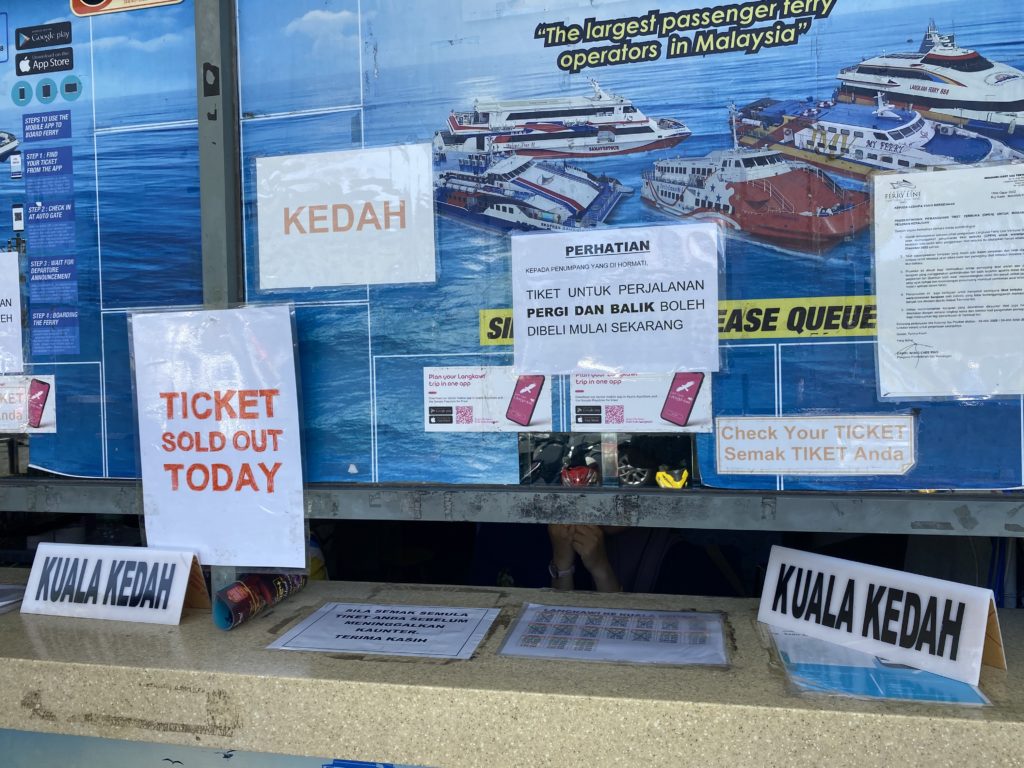

そしていよいよ車はタイピンへ向かう。既に日が暮れかかっている。ケルビンがなぜ柯さんを紹介してくれたのか、その意味が分かる。もしバスでペナンから向かっていたら、10㎞以上街から離れたバス停で降ろされ、そこからまた自力で街へ行かないといけないのだ。タイピンの街に入ると、既に周囲は暗くなっていた。

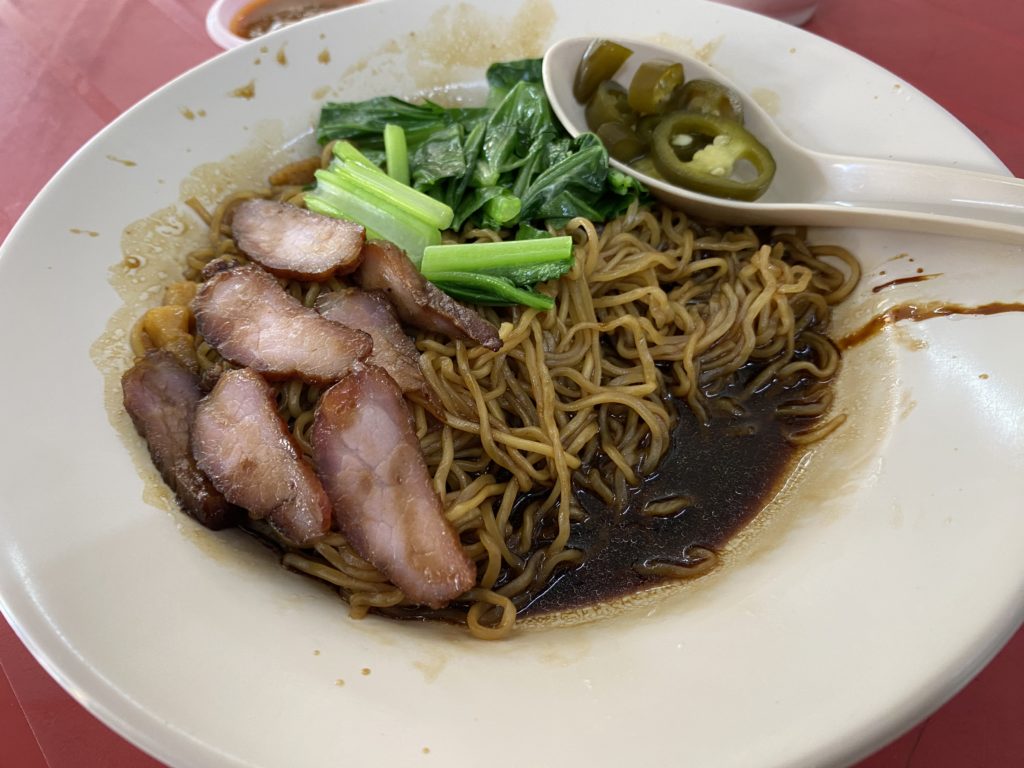

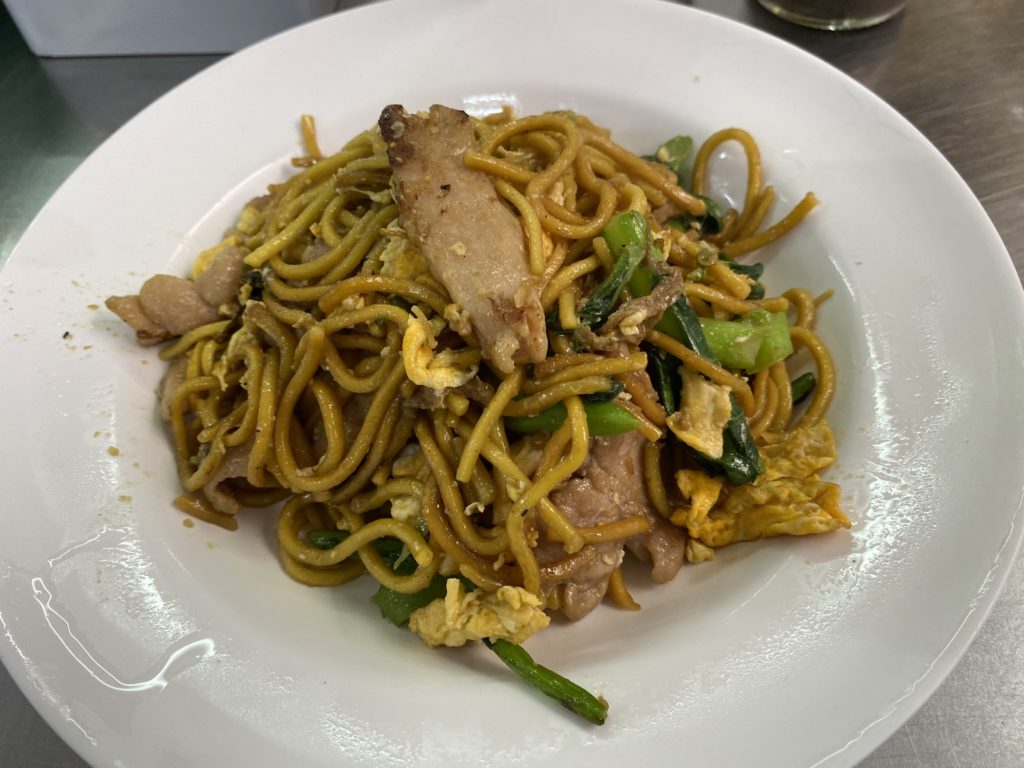

まずは腹ごしらえ。柯さんは仏教徒でベジタリアンなのだが、なぜか海鮮料理屋へ入っていく。おかしいなと思っていると、店の中が仕切られており、奥にベジレストランが併設されている。ここで美味い豆腐と野菜を食べた。ベジは疲れた体に優しいのでとても良い。勿論オーナーも華人だ。

そのオーナーが経営しているという湖畔の宿へ向かった。タイピンといえば湖、その景色を楽しむリゾート地として、知られている。宿代はそれほど高くなかったので、シンプルな部屋を取って落ち着く。夜のタイピン湖を柯さんと少し散策したが、涼しい風が吹き、今日の疲れが癒える。

周囲にコンビニはあるかと聞くと、街の方へ行けばある、というので、歩き出す。10分もせずに街の真ん中に来たが、コンビニは遠い。フードコートやホテルがある先を行くと、古い町並みが登場した。広東会館などと書かれ建物もある。さすがに華人の街タイピン。今年で街が開かれて150周年だという。

1月30日(火)気持ちの良いタイピンで

翌朝は気持ちよい朝を迎えた。1階で朝食のサンドイッチを食べて、すぐに湖へ出掛けた。徒歩1分で湖周回路へ。多くの人が朝の散歩を楽しんでいる。このゆったり感、何とも言えないリゾート感。道路に大木が倒れ掛かり、その間を抜けて行くのは楽しい。さすが、マレーシアで一番住みたい街に選ばれるだけのことはある。

取り敢えず駅に向かう。この地ではバスは役に立たないと分かったので、次の訪問地、イポーには列車で行くことにした。街中を通ると、漢字が非常に目に付く。古びたいい感じの建物も多い。ちょっと時間が止まったような雰囲気もある。駅に近づくと1915年に建てられた立派な英国式学校もあった。タイピンは1874年に炭坑開発で街が出来、華人が労働者として大量に入植したと聞いた。その先に駅があり、何とここがマレーシア初の鉄道であり、鉄道駅であると書かれていて驚く。駅舎は新しくなっているが、その横に今や食堂となっている旧駅舎が残っている。新駅舎でイポー行きのチケットを手に入れた。